Protomartyr

20. August 2024 • Gebäude 9, Köln

Heute finden zwei äußerst interessante Konzerte statt: Sowohl die amerikanische Indie-Rock-Band Sleater Kinney als auch die Detroit Post-Punker Protomartyr spielen in Köln Letztere habe ich zwar im August 2018 schon mal im ZAKK live erlebt, dennoch kann ich mich nicht festlegen. Soll doch das Los entscheiden: Die Musikzeitschrift Vision verlost Tickets für das Konzert der ehemaligen Riot Grrls. Leider gewinne ich dabei keine Tickets, also bestimmt Fortuna, dass ich zu den Krawallbrüdern aus Detroit gehe. Sie spielen im Gebäude 9 in Deutz.

Gefrickel und Geniedel

Pünktlich um acht leitet der tschechische Musiker und Elektro-Frickler Michael Nechvátal unter seinem Alias Kult Masek den Konzertabend ein. Allein mit seinem analogen modularen Synthesizer bestreitet er das Vorprogramm. Er präsentiert sein neues Album „Walnut Instrument /Ballet for Skeptics“. Die Idee dazu ist stark vom französischen Avantgardekomponisten Jean-Yves Bosseur und dessen Album „Musiques Vertes“ inspiriert. Nechvátal greift die Idee wieder auf, mit einem modularen System möglichst organische Klänge zu erzeugen. Vor Jahren habe ich eine Aufführung von John McEntire, Sam Prekop und Thomas Schneider in der Filmwerkstatt Düsseldorf (07.05.2017) erlebt, in der der Sound ebenfalls mit modularen Synthesizern erzeugt wurde. Nur ein paar versprengte Musik-Freaks und Nerds bestaunten damals das Treiben. Ohne das Ganze zu verstehen, genoss auch ich die Vorstellung. Heute im Gebäude 9 empfinde ich diese Sound-Tüfteleien als Einstimmung für ein Post-Punk-Konzert als völlig unpassend und nervig. Allein mein guter Platz in der erste Reihe hält mich vom fluchtartigen Verlassen des Konzertsaals ab. Nach einer halben Stunde verabschiedet das Publikum den Künstler mit wohlwollendem, warmem Applaus. Leise und schüchtern verlässt er die Bühne. Begeisterung klingt anders.

Düster und intensiv

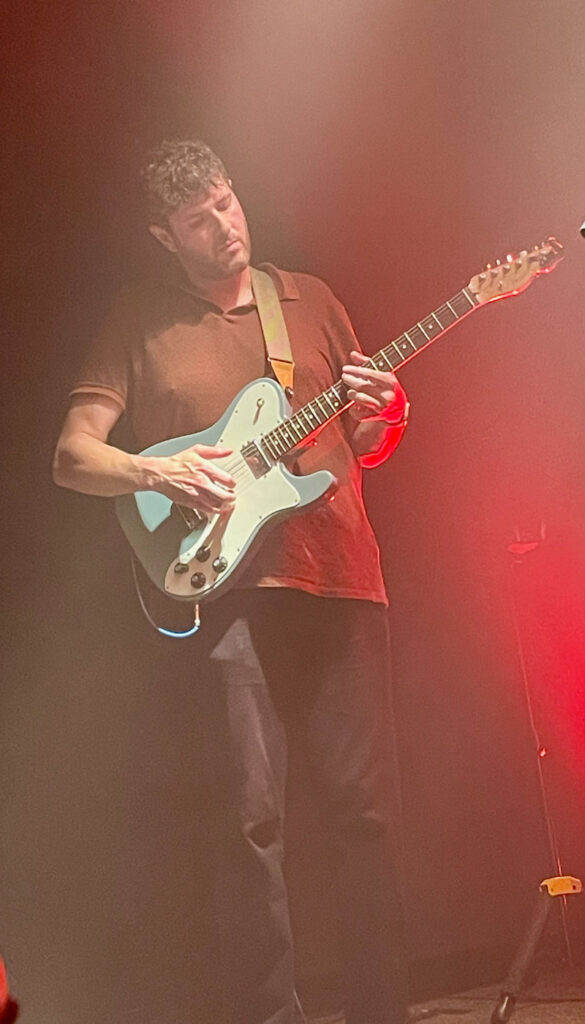

Als Protomartyr die Bühne betreten, fällt wieder auf, wie wenig Auftreten und Aussehen der Musiker zu ihrer Musik passen. Bassist Scott Davidson würde auf jedem Heavy-Metal-Konzert eine gute Figur machen. Gitarrist Greg Ahee ist der sympathische, unscheinbare Familienvater von nebenan und Frontmann Joe Casey wirkt eher wie ein schmerbäuchiger, desillusionierter Gebrauchtwagenhändler als wie der Sänger einer aggressiven Punkband. Auch Schlagzeuger Alex Leonard, wenn auch im Halbdunkel hinter den Drums versteckt, sieht nicht so aus, als er würde er gleich mit seinem harten und komplexen Drumming die Band vorwärtstreiben. Ich hatte gehofft, dass das Quartett wie üblich von Kelley Deal, bestens bekannt als Musikerin von The Breeders (ihrer eigenen Band mit Zwillingsschwester Kim Deal), verstärkt wird. Leider übernimmt diesen Job ein Gitarrist, der gelegentlich auch das Keyboard bedient und dessen Namen ich nicht verstanden habe. Aber sein Gitarrenspiel ergänzt die ohnehin schon dichte Klanglandschaft und verstärkt sie mit melancholischen und dissonanten Elementen. Unaufgeregt und ohne jegliche Begrüßung starten sie auch gleich ihr Set: Auf „Maidenhead” von ihrem 2014er Album „Under Color of Official Right“ folgen nahtlos die beiden aktuellen Tracks „For Tomorrow“ und „Elimination Dances“, mit „The Hermit“ begibt man sich dann zurück zum 2015er Album „The Agent Intellect“. Und so geht es ohne große Unterbrechung weiter durch eine gelungene Mischung aktuellen und alten Materials. Im Mittelpunkt des Bühnengeschehens steht dabei ohnehin Griesgram und Anti-Rock-Star Casey, der wie immer mit einer Flasche Bier in der Hand und je einer in den beiden Jackentaschen meist schreiend, manchmal redend, manchmal singend um den Mikroständer schleicht und seine Lyrics ausspuckt. Das meiste davon ist nicht entzifferbar, dabei haben die vielschichtigen, düsteren Texte nahezu literarische Qualitäten und thematisieren sarkastisch Themen wie Ungerechtigkeit, Korruption und Machtmissbrauch oder auch eigene Ängste und Unsicherheiten und passen in ihrer dunklen, pessimistischen Tonalität perfekt zum harschen Post-Punk-Sound der Band. Hin und wieder richtet Casey zwischen dieser Wall of Sound dann doch noch die eine oder andere lakonische Bemerkung an das Publikum – und am Ende heißt es dann: „We still have two more songs and both are very good.“ So beenden sie ihr Set mit dem aktuellen „Pontiac 87“ und „Processed by the Boys“ aus 2020. Sie lassen es sich aber nicht nehmen, noch eine Zugabe zu geben, schließlich hat Casey noch nicht seine letzte Flasche Bier geleert. Zurück auf der Bühne sinniert er erst einmal darüber, wie kompliziert das Entkorken einer Bierflasche ist, um wenig später den Song „Ain’t So Simple“ (!) anzustimmen. Nach zwei weiteren Tracks ist die Show dann endgültig vorbei.

Immer was zu meckern

Insgesamt ist dieser Live-Auftritt wieder ein intensives Erlebnis, allerdings auch irgendwie erwartbar und wenig überraschend. Es ist so, wie ich die Band bereits damals im ZAKK erlebt habe, wenn auch mit zum Teil anderem Song-Material. Vielleicht wäre ich daher doch besser zu Sleater Kinney gegangen, denn die habe ich bisher noch nicht auf der Bühne gesehen. Und dann muss ich auch noch feststellen, dass ich ein Knöllchen wegen Falschparkens hinter dem Scheibenwischer stecken habe. Na ja, aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.